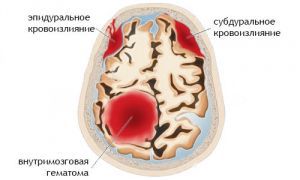

Эпидуральное и субдуральное кровоизлияние головного мозга: последствия, симптомы, лечение, признаки, причины

Основные положения.

Причины эпидурального и субдурального кровоизлияния головного мозга

Травма:

- острые и хронические субдуральные гематомы: возникают при разрыве кортикальных вен и артерий, а также мостовых вен: при соответствующей предрасположенности (антикогуляция, АСК и т.п.) часто могут развиваться уже после мелких травм («случайного удара головой»),

- эпидуральные гематомы (ЭДГ): образуются в результате более сильной травмы и встречаются, прежде всего, при переломах свода черепа и разрывах менингеальных артерий (преимущественно средней менингеальной артерии).

В зависимости от степени черепно-мозговой травмы возможны как СДГ, так и ЭДГ (а также ВМК, субарахноидальное кровоизлияние [САК] и контузии).

Спонтанное событие: на фоне антикоагуляции или ингибирующей свертывание крови терапии, при нарушениях коагуляции, сосудистых мальформациях, опухолях, атрофии мозга;

Послеоперационное развитие: после трепанации, установки дренажа, биопсии, гипердренировании шунта, вентрикулостомии 3-го желудочка.

Симптомы и признаки эпидурального и субдурального кровоизлияния головного мозга

При эпидуральных гематомах часто отмечаются головные боли, неврологические дефициты контралатеральной стороны тела и нарушения сознания. Примерно у 10% пациентов могут наблюдаться нарушения сознания.

Эпидуральные гематомы могут сопровождаться коротким периодом латентности между травмой и началом клинических симптомов.

Острые субдуральные гематомы часто ассоциируются с нарушениями сознания и односторонними дисфункциями. И в данном случае примерно у 10% пациентов могут развиваться эпилептические припадки.

Хронические субдуральные гематомы нередко сочетаются с головными болями и психическими или когнитивными аномалиями. В динамике возможны также проявление неврологических выпадений и эпилептические припадки.

Диагностика эпидурального и субдурального кровоизлияния головного мозга

Диагностика острого состояния включает, прежде всего, визуализацию посредством КТ головного мозга, преимущественно при травме (для исключения перелома), после нейрохирургических вмешательств необходима визуализация в костном окне. При неясных результатах КТ или для оценки динамики целесообразно выполнить МРТ черепа.

Дифференциальная диагностика

В дифференциальный диагноз ЭДГ, а также острой и хронической СДГ входят:

- Субдуральная или эпидуральная эмфизема, например, после нейрохирургических или ЛОР-операций (часто сложно отличить от кровоизлияний; помогают анамнез и возможные включения воздуха);

- Субдуральная гигрома (субдуральное скопление ликвора), например, после травматических или ятрогенных разрывов паутинной мозговой оболочки, гипердренажа при имплантации системы шунта или синдроме потери ликвора, например, после травмы спинного или головного мозга; при визуализации «серповидный» экстрацеребральный масс-эффект с динамикой плотности или сигнала как ликвор.

Осложнения ЭДГ/ острых СДГ

- Быстрый рост эпидуральных и острых субдуральных гематом, значительный масс-эффект, быстрое повышение внутричерепного давления с риском вторичных повреждений мозга (компрессии, вклинения, нарушений циркуляции ликвора)

- Хронические субдуральные гематомы могут долго оставаться незамеченными, поскольку их первоначальные клинические симптомы неспецифические и поэтому не всегда указывают на диагноз.

- В случае небольших субдуральных гематом, при консервативном лечении, возможно их увеличение с признаками масс-эффекта (например, «свежее» кровоизлияние) → своевременный контроль в динамике!

- После хирургического удаления эпидуральной или субдуральной гематомы возможны рецидивы (чаще при инкапсулированных кровоизлияниях).

- После хирургического удаления субдуральной гематомы с течением времени может образоваться хроническая субдуральная гематома.

Лечение эпидурального и субдурального кровоизлияния головного мозга

Исходя из перечисленных выше проблем, куративный подход к терапии при наличии признаков масс-эффекта требует срочной хирургической разгрузки (наложение фрезевого отверстия, краниэктомия). При небольших эпи- и субдуральных гематомах, в зависимости от клиники и размеров, а также признаков масс-эффекта кровоизлияния, принимают решение о проведении либо консервативной, либо хирургической терапии.